美術館・鉄道・お城・お相撲・お友達の話など趣味のブログです。

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

鴫原さんは、色鉛筆画家です。それも色鉛筆で描くのではなく特殊な方法で重ねた色から削りだしていく変わった方法で幻想的な絵を描く日本では唯一の作家です。

彼の代表作はタンポポの綿毛シリーズです。とてもブルーのバックに白いタンポポの綿毛が幻想的です。私は今年新シリーズを1枚購入し現在2枚持っています。

国立新美術館は、一般には企画展として「モダンアート、アメリカンー珠玉のフィリップスコレクション展を開催していますが各ブースで色々な展覧会があります。企画展、土日会は有料ですが無料の展覧会も多く開催しています。そんな中2つばかり覗きました。

東京ミッドタウンではフジフィルムスクエアで29日まで幕末・明治の記録展ー日本を紹介した「横浜写真」アルバムよりーが開催されています。日光、箱根、静岡、京都、長崎などセピア色の写真が何とも言えません。この当時は色つきは写真に絵具で塗ったんでしょうかそんな感じのカラー?写真もあります。

イルミネーションの写真は名カメラマンじゅんこ姫のページでご覧ください。猫の餌やりを心配しながら?頑張って撮影していました。

http://www.freeml.com/ep.umzx/grid/Photo/node/PhotoFront/user_id/8744462

PR

昨日は午後から雨との予報でしたから散歩でなく夫婦で見ると良いと言われている「RAILWAYS 愛を伝えられない大人たちへ」を見に行きました。前作は49歳で一流会社のエリートを捨て郷里に帰り運転手になった男の物語でした。

今回は定年まじかの運転手夫妻の互いの理解不足からの夫婦の絆を描いた映画です。今回の舞台は富山です。前作が島根の一畑電車、今回は富山地方鉄道、旧西武のレッドアローや旧京阪電車などが多く走りバックに雪の立山連峰、チューリップ、桜ととてもきれいな風景です。

内容は此処では兎も角私個人的には本年度見た中では秀一の映画でした。三浦友和、余貴美子の好演技が光っていました。

川崎チネチッタで見ましたので京急川崎駅の海側の旧東海道にあります川崎・砂子の里資料館を初めて覗きました。今月17日まで開館10周年記念企画「浮世絵黄金期に活躍した絵師達 後期―清長・歌麿・栄之・春章・写楽・豊国らーと題された大判5,6枚組を含む62点です。

川崎チネチッタで見ましたので京急川崎駅の海側の旧東海道にあります川崎・砂子の里資料館を初めて覗きました。今月17日まで開館10周年記念企画「浮世絵黄金期に活躍した絵師達 後期―清長・歌麿・栄之・春章・写楽・豊国らーと題された大判5,6枚組を含む62点です。

小さいスペースですが内容盛り沢山です。来年は広重の初の武州多満川の肉質画も公開されるようです。入場無料。

雨の中でしたがかみさんと川崎を楽しみました。吾夫婦の絆は、会話は、さて?愛を伝えているだろうか?昨日の天候と同じ私は濡れ落ち葉ですから。

RAILWAYS 愛を伝えられない大人たちへHP

http://www.railways2.jp/

富山地方鉄道車両たち

http://www.chitetsu.co.jp/train/stock.html

川崎砂子の里資料館Hp

http://www.saito-fumio.gr.jp/

今回は定年まじかの運転手夫妻の互いの理解不足からの夫婦の絆を描いた映画です。今回の舞台は富山です。前作が島根の一畑電車、今回は富山地方鉄道、旧西武のレッドアローや旧京阪電車などが多く走りバックに雪の立山連峰、チューリップ、桜ととてもきれいな風景です。

内容は此処では兎も角私個人的には本年度見た中では秀一の映画でした。三浦友和、余貴美子の好演技が光っていました。

小さいスペースですが内容盛り沢山です。来年は広重の初の武州多満川の肉質画も公開されるようです。入場無料。

雨の中でしたがかみさんと川崎を楽しみました。吾夫婦の絆は、会話は、さて?愛を伝えているだろうか?昨日の天候と同じ私は濡れ落ち葉ですから。

RAILWAYS 愛を伝えられない大人たちへHP

http://www.railways2.jp/

富山地方鉄道車両たち

http://www.chitetsu.co.jp/train/stock.html

川崎砂子の里資料館Hp

http://www.saito-fumio.gr.jp/

この山は色々な歴史的なものを静かに見てきた山でもあります。全国に愛宕神社がありますが元々は山頂に家康の命により造られた神社で江戸へ来た武士が「天下取りの神、勝利の神」と崇めあやかりたいと地元に分霊として持ち帰り愛宕神社として祀ったことから広まったようです。

桜田門外の変の水戸藩の浪人たちもこの神社に成功を祈願して井伊直弼を襲っています。山の下には各大名の屋敷が多くあり、薩摩藩の屋敷もありこの山頂で西郷隆盛、勝海舟は眼下の江戸を見ながらこの地を燃やしてはならずと会談をしたりもしています。

時代が前後しますが現在でも急な階段(男坂)で寛永11年1月徳川秀忠3回忌の帰りに徳川家光が山頂にある梅の木を誰か折ってまいれと言ったところ丸亀藩の曲木平九郎が見事馬上から梅の木を持ってきた。という逸話もあります。この階段を出世の石段とも言われます。

また、鉄道唱歌の1番にも愛宕の山と歌われてもいます。大変景色の良かった景勝の地だったようです。

1925年には日本初のラジオ放送はこの愛宕山から発信、2.26事件の兵士へ次ぐという放送もそしてその原稿、通行証が展示されています。現在は放送記念館があります。

初めてこの資料館に行きましたが200枚くらいの港区関連の浮世絵を所蔵しているようで今回も時代は明治位のものが多いですが何枚か展示されています。

何処の区でも右に倣えで郷土博物館、歴史館と名前が違いますが同じような施設があります。この資料館は下が図書館でその付属的な物ですがしっかり資料も浮世絵がこんなにあるとは全く知りませんでした。そしてやはり多くの会社が本社を置く港区ですから財政も豊のようでこの展示の図録まで作成されています。

写真のない時代、少ない時代は、浮世絵が庶民の生活を知る資料になります。この資料館もチェックの対象の施設になりました。入場無料。

そんな湯たんぽをテーマにした企画展が大田区立郷土博物館で12月18日まで開催されています。まず、入り口には徳川家康が愛用し下賜した湯たんぽが迎えてくれます。

湯たんぽは平安時代中国から禅僧が持ち帰ったもので当初は医療用具として温熱療法などから次第に庶民の暖房器具として広まっていったようです。

水は熱するには時間が掛かるが冷めにくいという特性を生かしお湯を入れて栓をして足から温めていました。小さいものは携帯用の今で言うほっかほかカイロと同じ炭を入れたものもあったようです。

湯たんぽは、漢字で湯湯婆となり湯婆の婆は妻の意味で妻の代りに抱いて暖を取ることから名がついたそうです。でも大体子供用だったような気がするんですが。

初めて知りましたが湯たんぽ研究家なる人もいるんですね。

大田区立郷土博物館 入場無料

江戸時代は富士山登山を目的に民間で多くの講が出来ました。講では講元を中心にお金を積み立て集団で富士山に登ります。しかし、全員が行けるものでもなく誰でもが気軽に富士山を登れるように富士講ごとに富士塚が作られました。

この目黒区には2つの塚があったようです。今回はその内の文政2年(1819)に中目黒別所坂上の近藤重蔵の別邸に作られた「新富士塚」にスポットを当てています。この講は山正広講で平成三年に富士塚遺跡から胎内洞穴が発見されました。

この富士塚の近藤別邸ですが、近藤重蔵は長崎奉行手付出役、関東郡代附出役から寛政10年(1798)蝦夷地取締御用に命ぜられ10年の間に5回も蝦夷地を探検し択捉島では「大日本恵登呂府」の標柱を立てたり、魚場を開いたり遭難の多い海岸道から山道を開削したり札幌を首都にすべきと提言をしたり蝦夷地開拓に尽力をしたようです。また学者としても多くの本を著作しています。

しかし、息子の代でこの土地の借地部分での諍いで息子富蔵が地主を殺傷し重蔵は監督不行き届きで幽閉、59歳で病死。息子は八丈島へ遠投、その間「八丈実記」69巻を著し、彫刻や地図の作成などを著しています。明治13年に赦免になり父の墓参り後は八丈島へ戻り84歳で没してします。

奇想の絵師歌川国芳の門下展―礫川浮世絵美術館

都営大江戸線春日駅近くの礫川(こいしかわ)浮世絵美術館では奇想の絵師歌川国芳の門下の展覧会です。25日までが1部で12月1日から25日までが2部になります。

都営大江戸線春日駅近くの礫川(こいしかわ)浮世絵美術館では奇想の絵師歌川国芳の門下の展覧会です。25日までが1部で12月1日から25日までが2部になります。

あまり門下の人の名は知りません。歌川芳虎、芳政、芳艶、芳員、芳秀、芳春、月岡芳年、河鍋暁斉、落合芳幾、などです。国芳は今年没後150年で色々な美術館で開催しました。来月から六本木ヒルズの森アーツセンターギャラリーで最後の仕上げみたいに開催されます。

この礫川浮世絵美術館は小さい浮世絵専門美術館ですがそんなに混まなくゆっくり拝見できる好きな美術館です。場所柄中々行けないのがたまにきずですが今回は都営1日パスがあり大江戸線の新宿からすぐですからお邪魔出来ました。

http://homepage2.nifty.com/3bijin/

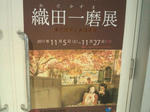

織田一磨展―平木浮世絵美術館

豊洲にあります浮世絵専門の美術館ですが今回は大正時代の石版画のパイオニア織田一磨の版画展です。タイトルは「東京風景と大阪風景」です。浮世絵がその当時の生活を描いたと同じように石版画で東京、大阪の情景を描いています。

豊洲にあります浮世絵専門の美術館ですが今回は大正時代の石版画のパイオニア織田一磨の版画展です。タイトルは「東京風景と大阪風景」です。浮世絵がその当時の生活を描いたと同じように石版画で東京、大阪の情景を描いています。

私は織田一磨、石版画とも初めてです。石版画は明治後半までは最先端の印刷技術でしたが写真製版技術と共に衰退をしていったようです。今回の東京風景、大阪風景は日本の版画史にとっても記念碑的な作品のようです。

此処の美術館も小さい浮世絵美術館ですがとても質の高い作品を所蔵しています。私にはゆっくり見られますが場所が都内の中心部なら混雑をしてしまうだろうという企画展も良いものが多いです。

http://www.ukiyoe-tokyo.or.jp/

あまり門下の人の名は知りません。歌川芳虎、芳政、芳艶、芳員、芳秀、芳春、月岡芳年、河鍋暁斉、落合芳幾、などです。国芳は今年没後150年で色々な美術館で開催しました。来月から六本木ヒルズの森アーツセンターギャラリーで最後の仕上げみたいに開催されます。

この礫川浮世絵美術館は小さい浮世絵専門美術館ですがそんなに混まなくゆっくり拝見できる好きな美術館です。場所柄中々行けないのがたまにきずですが今回は都営1日パスがあり大江戸線の新宿からすぐですからお邪魔出来ました。

http://homepage2.nifty.com/3bijin/

織田一磨展―平木浮世絵美術館

豊洲にあります浮世絵専門の美術館ですが今回は大正時代の石版画のパイオニア織田一磨の版画展です。タイトルは「東京風景と大阪風景」です。浮世絵がその当時の生活を描いたと同じように石版画で東京、大阪の情景を描いています。

豊洲にあります浮世絵専門の美術館ですが今回は大正時代の石版画のパイオニア織田一磨の版画展です。タイトルは「東京風景と大阪風景」です。浮世絵がその当時の生活を描いたと同じように石版画で東京、大阪の情景を描いています。私は織田一磨、石版画とも初めてです。石版画は明治後半までは最先端の印刷技術でしたが写真製版技術と共に衰退をしていったようです。今回の東京風景、大阪風景は日本の版画史にとっても記念碑的な作品のようです。

此処の美術館も小さい浮世絵美術館ですがとても質の高い作品を所蔵しています。私にはゆっくり見られますが場所が都内の中心部なら混雑をしてしまうだろうという企画展も良いものが多いです。

http://www.ukiyoe-tokyo.or.jp/

今回はそのコレクションからの展示です。やはり多くの浮世絵が展示されています。初めてみるものや何度か見たものもありますが今回が浮世絵は一番多いようです。何度か見ていますが1冊全部浮世絵のこの冊子は毎回凄いと思っています。

お相撲さんは九州へ行っていますから閑散とした幟もなく寂しい両国ですが来月には東京へ帰ってきます。来月は年末恒例の激励会、部屋では餅つきがあったり新番付が発表されたりと賑やかになるでしょう。

12月から「絵で楽しむ忠臣蔵」「歴史の中の龍」1月からはNHK大河ドラマ50年「平清盛」展のようです。

新宿歴史博物館では年に数回区内散策を実施しているようです。今回は「平塚運一と目白文化村」を中心に約3時間散策をしました。

今回の集合場所は都営大江戸線落合南長崎駅A2出口でした。この所aibikiさんの故郷、区民フェスタでの長崎のお土産と何となく長崎が絡みます。近くには西武池袋線の東長崎駅もあります。沿革は分かりませんが長崎と区別する為東長崎、南長崎があるようで北、西はないようです。

20名位の参加で2つの班に別れ案内をして頂きました。棟方志功が先生と呼んだ版画家平塚運一が今回のメインです。私は平塚運一の名前は知りませんでした。落合は江戸時代より散策の地で浮世絵「落合の蛍」や江戸名所絵図などにも描かれているようです。

平塚運一は日本創作版画の生みの親と言われ明治38年島根県松江市生まれ102歳の生涯を版画にささげた木版画画家だそうです。昭和3年~昭和15年まで日本各地で版画講習会を開き多くの版画家を育成し棟方志功もその一人だそうです。

昭和37年から30年間アメリカ、ワシントンDCで生活し「裸婦百態」「裸婦鏡」などで有名になったようです。平成7年に帰国し百歳展を開催、この落合のアトリエで102歳の翌日に亡くなり、今回参加の方に親戚の方がいて丁度今日、11月18日が命日だそうです。

アトリエの中は誰も住んでいなく見学もできず高い塀の中の木々に埋もれている感じです。中には収集した古代瓦が沢山ありこのアトリエも瓦乱洞(がらんどう)と呼び門には薄くなっていますが仏教版画の仲間の会津八一が書いたそうです。

岩崎版画のすぐ先が自性院です。此処は平塚運一のお墓があります。また猫地蔵で有名なお寺さんです。真言宗 西光山 無量寺自性院です。太田道灌が江古田ヶ原の戦いの時日が暮れて道に迷った時一匹の黒猫が道案内をして草庵に1夜を過ごし江戸城に帰城出来ためその後も黒猫を大切に飼い、死後も供養の為その草庵(自性院)に地蔵尊を奉納したと伝えられています。毎年2月3日節分の日に開帳されます。今回は特別のようです。

此処では佐伯祐三のアトリエは新宿区立として保存展示されています。また外観だけでは渡辺玉花邸などがあります。残念ながらこのお二人の名前も初めて聞きました。

地下の説明を受けた場所はギャラリーになっていて「歌川国芳」展を開催しています。入場無料、版画の販売もしています。

約三時間、私より年上の方々で新宿にお住まいの方が多かったですがのんびり初めての落合を散策が出来ました。また新宿歴史館では所蔵している平塚運一と落合の版画家展を来月12月10日~24年2月5日まで開催される予定です。

入場料無料、詳細はhttp://www.regasu-shinjuku.or.jp/?p=372

早朝より大門から都営大江戸線に乗り落合南長崎駅から新宿歴史博物館の「第3回落合の追憶 棟方志功が先生と呼んだ版画家・平塚運一と目白文化村を訪ねて」に参加しました。

9時から12時頃までの散策でした。平塚運一アトリエ~自性院~目白文化村渡辺玉花・佐伯祐三アトリエ記念館~アダチ版画研究所と言うコースです。

終了後はJR目白まで歩き駅前の丁度学習院の前のビルの5階のエスケースタンプで鉄道切符を購入、Jr目白から新宿へ出てまた都営大江戸線で春日駅で礫川浮世絵美術館(奇想の絵師歌川国芳の門下展)~両国駅下車(国技館相撲博物館で酒井忠正コレクション)~月島下車して有楽町線で豊洲(平木浮世絵美術館)~月島~JR代々木~JR渋谷~三軒茶屋(友人と一杯)と版画とJR/地下鉄の一日でした。

早朝から家を出て9時半帰宅、地下鉄も乗りましたが良く歩いた一日でした。多分此れだけ色々な現代版画、浮世絵を1日で見たのは初めてです。此れに原宿の太田記念美術館でも行けば都内の常設浮世絵美術館を制覇でした。

明日は天気が雨だそうですから1日、切符の整理と猫の棚作りでもと思っています。今日は歩きすぎました。

9時から12時頃までの散策でした。平塚運一アトリエ~自性院~目白文化村渡辺玉花・佐伯祐三アトリエ記念館~アダチ版画研究所と言うコースです。

終了後はJR目白まで歩き駅前の丁度学習院の前のビルの5階のエスケースタンプで鉄道切符を購入、Jr目白から新宿へ出てまた都営大江戸線で春日駅で礫川浮世絵美術館(奇想の絵師歌川国芳の門下展)~両国駅下車(国技館相撲博物館で酒井忠正コレクション)~月島下車して有楽町線で豊洲(平木浮世絵美術館)~月島~JR代々木~JR渋谷~三軒茶屋(友人と一杯)と版画とJR/地下鉄の一日でした。

早朝から家を出て9時半帰宅、地下鉄も乗りましたが良く歩いた一日でした。多分此れだけ色々な現代版画、浮世絵を1日で見たのは初めてです。此れに原宿の太田記念美術館でも行けば都内の常設浮世絵美術館を制覇でした。

明日は天気が雨だそうですから1日、切符の整理と猫の棚作りでもと思っています。今日は歩きすぎました。

町田駅からバスに乗り町田自体が郊外ですがもっと郊外の里山風の中にあります。初めてでしたからバス停から400M坂道を歩きます。まだ紅葉には早く、一部色付いている程度でススキがまだプラチナ色になっていません。

明治からのカットグラスの歴史、ヨーロッパからの回転工具の導入、技術により江戸切子へと変遷していく過程を作品を見ながら学べるようになっています。昭和前半からの商品などは自分の家にあったような気がする物ばかり、色がくすんでいます。

かみさんは作る行程に興味を示していましたが私はあの美しい切子を楽しみに見るつもりでした。最後に二ヶ月に一度いく教室の鍋谷聡氏の作品が展示されていました。ちょっとこれを見てほっとしました。

博物館は雑木林の麓?にあるんでしょうか、一寸した里山を感じました。1時間以上掛けて3,40分で退出しかみさんは横浜へ、私は猫の待つ我が家へ帰宅。

カレンダー

| 03 | 2025/04 | 05 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

| 27 | 28 | 29 | 30 |

カウンター

カテゴリー

最新コメント

最新記事

(04/17)

(04/17)

(04/16)

(04/15)

(04/14)

(04/13)

(04/12)

(04/11)

(04/10)

(04/09)

(04/09)

(04/08)

(04/07)

(04/06)

(04/05)

(04/05)

(04/04)

(04/04)

(04/03)

(04/03)

(04/02)

(04/01)

(03/31)

(03/30)

(03/30)

プロフィール

HN:

パパリン

性別:

男性

趣味:

なんでも収集

ブログ内検索

アーカイブ

アクセス解析