美術館・鉄道・お城・お相撲・お友達の話など趣味のブログです。

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

早朝始発電車に乗り明石、赤穂方面へ各駅電車で出発します。先日3人で行った伊勢への初日に青春18きっぷを使った残りを消化する旅です。

他の人がいる場合はしっかり行程表を作りお渡しをしますが今回は1人ですので、本日明石城をみて赤穂辺りで泊まろうと言う程度で何も考えていません。翌日も赤穂城をみて大石神社程度、近くに歴史博物館などがあればと思っているだけです。

帰りは大阪の近鉄が建設中のあべのハルカス、弁天町の交通科学博物館、京都の梅小路、二条城など時間があれば1つ位下車して見ようかと思うくらいです。

一人旅は気軽で気を使わなくて良いのですが、大半が車窓からの眺めで場合によっては食事の注文や何か購入時しかしゃべらないと言うこともあります。全国JRの路線に乗れる青春18きっぷですからもしかしたら米原辺りから急に北陸路と行ってしまうかもという一人旅の気軽さです。

頭の中の行程表通りに行けるかどうかこれも楽しみです。

他の人がいる場合はしっかり行程表を作りお渡しをしますが今回は1人ですので、本日明石城をみて赤穂辺りで泊まろうと言う程度で何も考えていません。翌日も赤穂城をみて大石神社程度、近くに歴史博物館などがあればと思っているだけです。

帰りは大阪の近鉄が建設中のあべのハルカス、弁天町の交通科学博物館、京都の梅小路、二条城など時間があれば1つ位下車して見ようかと思うくらいです。

一人旅は気軽で気を使わなくて良いのですが、大半が車窓からの眺めで場合によっては食事の注文や何か購入時しかしゃべらないと言うこともあります。全国JRの路線に乗れる青春18きっぷですからもしかしたら米原辺りから急に北陸路と行ってしまうかもという一人旅の気軽さです。

頭の中の行程表通りに行けるかどうかこれも楽しみです。

PR

作者は兵庫県明石で活躍している若手の須飼秀和氏。見た瞬間は週刊新潮の表紙を飾っていた谷口六郎に似ているタッチ。谷口六郎の絵がと思ってしまいました。

銀座のギャラリー枝香庵の「サマーフェスタ」という夏のお祭りで展示されていた絵です。最終日近くにお邪魔したのですがなんとまだ未売約でオーナーの勧めもありましたが一目で気に入り購入しました。

写真はデジカメでは綺麗に映るのですがブログへの載せ方が解らず面倒な携帯からの写真ですので写りが悪いのですが、子供達等の顔は描かれていませんが下の野菜、田んぼの中等詳細に描かれています。

酒を飲む機会がグゥンと減りましたのでその分で少しづつ購入しています。浮世絵が本当は良いのですが中々購入が出来ません。

須飼/秀和

1977年8月兵庫県明石市生まれ。2002年3月兵庫大学短期大学部美術デザイン学科卒業。2004年4月京都造形芸術大学部美術工芸学科洋画コース卒業、8月神戸新聞明石版「郷愁の風景ふるさとスケッチ」掲載(全8回)、12月初個展、ギャラリー島田(神戸)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

江戸東京博物館内には墨田区の伝統商品などの販売ショップもあり、長命寺桜もち、言問団子、両国とし田の相撲最中など。八つ橋が頭に残っていたのか何気なく桜もちを購入していました。

ちょっと時期外れですがこのお店は桜もちしか販売していませんから1年中あります。伊豆の松崎の塩漬けの葉が3枚で包まれています。私は葉毎そのまま戴きますが、お店としては葉を取って餅に移った香りを楽しみながら戴くのを勧めているようです。

葉の塩っぽい味、香りとあっさりとした餡が私には絶妙と思っています。葉を取って移り香を楽しむのが粋で江戸ッ子何でしょうか。まぁ旨ければ無粋でもいいやと居直って戴く今日のおやつです。

㈱やまもと 長命寺桜もち 墨田区向島5-1-14 長命寺前

二条城と云えば修学旅行で初めて行った廊下の鴬張り位しか思い出せなく、その後、両親、友人などと何度か行っているはずですが立派な襖、天井画程度しか記憶にありません。城に興味を持ち始めてからは二条城へは行っていません。

徳川家康が京都の警護と上洛時の拠点として築き、家光の時代に大改修が行われた城で、東側、北側に大手門が有り、正面に有るはずの南側に門は無く、是は北側にある御所への敬意とされていますが、天守閣はしっかりとある。朝廷を敬うと言いながら威圧を与えています。

太平の世になると二条城は表舞台から消え、最後に此処で徳川幕府15代将軍慶喜の大政奉還により徳川幕府から朝廷のものとなり、明治に入り京都府へ下賜される。現在世界遺産、二の丸御殿(6棟)国宝、東大手門等(22棟)重要文化財、二の丸御殿障壁画(1016面)重要文化財、二の丸庭園(特別名勝)と重要文化財だらけの建物です。その内の30面が出品。

池上本門寺にお墓が有る狩野探幽等の絵師は凄い技術を持っていた日本を代表する絵師軍団だったんでしょう。下絵なども展示されています。何処へ行っても名の知れた庭園は小堀遠州作となっているが大名がそれだけ設計したんだろうかとちょっと疑問。まぁ此処は間違いないでしょうが。

思ったほど入場者が少なくゆっくり見学が出来ました。何も解らず、綺麗だなぁ、良く400年もたって色あせていないとか将軍は一体此処に何日居たんだろうといった感想だけで洛中洛外図なども細かく良く見えないし見えても勉強不足で解らず。

来月9日から24年9月場所が始まります。27日に番付発表があり朝赤龍は幕内に復帰。もう今場所は頑張って落ちないで欲しいなぁ。

先場所6勝1杯と大きく勝ち越した朝天舞は番付も大きく伸ばし幕下東18枚目。松田マネージャーの話では故郷石巻でも随分名前が売れてきたようで、復興に頑張る石巻の期待の星になりつつあるそうです。朝弁慶は先場所1つの勝ち越しで幕下東53枚目。膝、腰が治れば大勝が期待できるんですが。

国技館では幟がチケット発売中になっていました。普段の幟の数にしては少ないなぁと思っていましたらチケット発売の幟です。東京場所、何とか大入り満員が沢山出ればと祈念しています。

国技館では幟がチケット発売中になっていました。普段の幟の数にしては少ないなぁと思っていましたらチケット発売の幟です。東京場所、何とか大入り満員が沢山出ればと祈念しています。

国技館内の相撲博物館では「栃錦清隆と春日野部屋」という展示が10月19日まで行なわれています。栃錦と言えば必ず若乃花がライバルとして出てきます。昭和30年代は栃若の熱戦でお相撲は沸いていました。

小さい展示室ですので栃錦だけでもきっと資料が一杯あるんでしょうがそこへ春日野部屋の力士も入ってきますからちょっと中途半端な展示になっています。名横綱から部屋の親方、相撲協会理事長と近代の相撲界に貢献された方です。

水を飲んで何とか合格するような子が相撲界を背負う名横綱になるとは検査担当の親方は解らなかったでしょう。小兵の多い高砂部屋の力士も頑張ってもらいたいものです。

水を飲んで何とか合格するような子が相撲界を背負う名横綱になるとは検査担当の親方は解らなかったでしょう。小兵の多い高砂部屋の力士も頑張ってもらいたいものです。

引退後最初の幕の内力士は栃東(大関栃東の父)だとは初めて知りました。また横綱、大関、多くの関取を育てたようです。蜂谷なんて懐かしく好きなお相撲さんでした。

(写真は栃錦引退相撲での横綱土俵入り、太刀持ち若乃花、露払い朝潮の各横綱)

先場所6勝1杯と大きく勝ち越した朝天舞は番付も大きく伸ばし幕下東18枚目。松田マネージャーの話では故郷石巻でも随分名前が売れてきたようで、復興に頑張る石巻の期待の星になりつつあるそうです。朝弁慶は先場所1つの勝ち越しで幕下東53枚目。膝、腰が治れば大勝が期待できるんですが。

国技館内の相撲博物館では「栃錦清隆と春日野部屋」という展示が10月19日まで行なわれています。栃錦と言えば必ず若乃花がライバルとして出てきます。昭和30年代は栃若の熱戦でお相撲は沸いていました。

小さい展示室ですので栃錦だけでもきっと資料が一杯あるんでしょうがそこへ春日野部屋の力士も入ってきますからちょっと中途半端な展示になっています。名横綱から部屋の親方、相撲協会理事長と近代の相撲界に貢献された方です。

引退後最初の幕の内力士は栃東(大関栃東の父)だとは初めて知りました。また横綱、大関、多くの関取を育てたようです。蜂谷なんて懐かしく好きなお相撲さんでした。

(写真は栃錦引退相撲での横綱土俵入り、太刀持ち若乃花、露払い朝潮の各横綱)

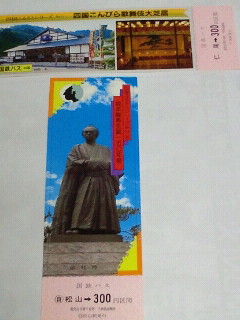

私はは大して持っていませんが四国もかなりシリーズ物が出ています。今回は四国のふるさとシリーズ全14枚でその内四国の民芸品8種、ふる里の味4種、金毘羅歌舞伎、龍馬生誕150年祭の2種です。昭和57年11月から昭和60年11月まで発行。松山駅、仁尾駅、高知駅、阿波佐野駅、伊予日吉駅、美良布駅、市場駅から300円区間の乗車券です。

No1姫だるま(愛媛県)

No1姫だるま(愛媛県)

元々は神功皇后が道後温泉に立ち寄りその後三韓遠征の帰り筑前で応神天皇を出産、応神天皇の幼時を追想して作られたもので、子供がもてあそぶとたおやかに育ち、病人が飾ると起き上がりが早くなると言う信仰にまつわる玩具。伊予豆比古命神社(椿神社)の縁起物。

No2仁尾市松人形(香川県)

木型に和紙を張り合わせて作られているようです。3月3日の作製を目指して各部分を季節に合わせて作り、1年間で完成させる。子供が丈夫に育つようにと願いを込められた人形。

No3木彫り闘犬(高知県)

高知の観光名物「土佐闘犬」の勇猛な木彫り人形。

檜、欅、楠木などで制作、開店祝い、新築、誕生祝いなどに贈られる。

N.o4阿波の首でこ(徳島県)

人形浄瑠璃の文楽人形の頭を模したもの。人形浄瑠璃は元々は淡路島から江戸時代に徳島に伝えられた、農民の慰安と娯楽の為、蜂須賀公が奨励したことに発展したそうです。

No5奉公さん(香川県)

No5奉公さん(香川県)

こけし風の張り子の人形で茨城から移った高松藩の下級武士が作り始めたのが起源のようです。奉公さんの話は自分が仕えるお姫様が不治の病になり、自分が添え寝をしてわが身にうつし瀬戸内の離れ島に行き短い生涯を終えたと言う話。子供が病気になると「奉公さん」を添え寝させ、翌日海に流すと全快すると言う言い伝えがあるそうです。

No6牛鬼 (愛媛県)

牛鬼は南予地方の祭礼の悪魔祓いとして登場する鬼面の巨大な牛の姿をした架空の怪獣だそうです。長さ5~6メートル、高さ3メートルの割竹で編み、赤い布を被せて作製。宇和島ではグーヤレと呼ばれ神輿渡御の先導を務める。

No7土佐凧 (高知県)

土佐の代表的な民芸品で手割りの竹に手すき和紙を貼り絵を描いた菱形の凧。5月の節句に凧合戦が行われたが現在はインテリアとしての飾る凧が人気。図柄は姫だるま、家紋、鶴等の目出度い絵柄。

No8竹細工阿波踊り人形 (徳島県)

徳島の伝統芸能「阿波踊り」をかたどったもの。身ぶり手ぶりも楽しく今にも動きそうな竹人形。

阿波踊りは毎年8月12日から15日迄の4日間行われる、三味線、横笛、鉦、太鼓の軽妙なリズムでおはやしにのって繰り広げられる盆踊り。

No9 ふる里の味 源平鍋 (香川県高松市)

No9 ふる里の味 源平鍋 (香川県高松市)

屋島の源平合戦のさなか両軍一時休戦し、山海の幸を集めて腹ごしらえをしたと言う故事から地元の料理人が考案。

冬場の瀬戸内の新鮮な魚介類、エビ・カニに鳥肉、豚肉、野菜をいれ最後に讃岐うどんと餅が入りポン酢で味わう。

No10 ふる里の味 鯛めん (愛媛県)

南予の鉢盛料理のひとつでそうめんはお目出度いものとされており主食がわり。大鯛は崩さず煮あげ、そうめんを波に見立てて盛りつける。

No11 ふる里の味 皿鉢料理 (高知県)

皿鉢料理はナマ(刺身)とタタキ、すし(鯖の姿寿司)、組もの(鯖の姿寿司以外は是に組み込む)この三種類。どれも欠けては体裁を整えないようです。

No12 ふる里の味 海賊料理 (徳島県)

地元の漁師が海浜料理として磯で料理を出していたが、雨が降り出したので海岸の洞窟で料理を食べていたらお客が海賊のようだと言った所から名ずけられたそうです。鮑の刺身、焼き物、さざえの壺焼、石鯛の刺身などを海上の浮座敷で食べると海賊気分が味わえる。

No13 四国こんぴら歌舞伎大芝居

No13 四国こんぴら歌舞伎大芝居

金丸座は天保6年(1835)に建築された現存する最古の本格的歌舞伎劇場。国の重要文化財に指定されています。2階建、258坪で観客席は枠で仕切られ、東西に桟敷があり、花道、楽屋、廻り舞台、奈落、せり出しなどが残っている江戸文化の伝える唯一の劇場建築。

No14 坂本龍馬生誕150年祭(高知県)

天保6年高知市上町で郷士の子として生まれる。北辰一刀流、小栗流の免許皆伝。武市瑞山が結成した勤王運動に加わるが脱藩、江戸で勝海舟に航海術を学び、海援隊を組織、薩長同盟を結ばせ大政奉還を主張し明治維新への道を開く。慶応三年京都近江屋で中岡慎太郎と共に暗殺される。

現在のJRバスについて、ニュースはhttp://www.tetsudo.com/

元々は神功皇后が道後温泉に立ち寄りその後三韓遠征の帰り筑前で応神天皇を出産、応神天皇の幼時を追想して作られたもので、子供がもてあそぶとたおやかに育ち、病人が飾ると起き上がりが早くなると言う信仰にまつわる玩具。伊予豆比古命神社(椿神社)の縁起物。

No2仁尾市松人形(香川県)

木型に和紙を張り合わせて作られているようです。3月3日の作製を目指して各部分を季節に合わせて作り、1年間で完成させる。子供が丈夫に育つようにと願いを込められた人形。

No3木彫り闘犬(高知県)

高知の観光名物「土佐闘犬」の勇猛な木彫り人形。

檜、欅、楠木などで制作、開店祝い、新築、誕生祝いなどに贈られる。

N.o4阿波の首でこ(徳島県)

人形浄瑠璃の文楽人形の頭を模したもの。人形浄瑠璃は元々は淡路島から江戸時代に徳島に伝えられた、農民の慰安と娯楽の為、蜂須賀公が奨励したことに発展したそうです。

こけし風の張り子の人形で茨城から移った高松藩の下級武士が作り始めたのが起源のようです。奉公さんの話は自分が仕えるお姫様が不治の病になり、自分が添え寝をしてわが身にうつし瀬戸内の離れ島に行き短い生涯を終えたと言う話。子供が病気になると「奉公さん」を添え寝させ、翌日海に流すと全快すると言う言い伝えがあるそうです。

No6牛鬼 (愛媛県)

牛鬼は南予地方の祭礼の悪魔祓いとして登場する鬼面の巨大な牛の姿をした架空の怪獣だそうです。長さ5~6メートル、高さ3メートルの割竹で編み、赤い布を被せて作製。宇和島ではグーヤレと呼ばれ神輿渡御の先導を務める。

No7土佐凧 (高知県)

土佐の代表的な民芸品で手割りの竹に手すき和紙を貼り絵を描いた菱形の凧。5月の節句に凧合戦が行われたが現在はインテリアとしての飾る凧が人気。図柄は姫だるま、家紋、鶴等の目出度い絵柄。

No8竹細工阿波踊り人形 (徳島県)

徳島の伝統芸能「阿波踊り」をかたどったもの。身ぶり手ぶりも楽しく今にも動きそうな竹人形。

阿波踊りは毎年8月12日から15日迄の4日間行われる、三味線、横笛、鉦、太鼓の軽妙なリズムでおはやしにのって繰り広げられる盆踊り。

屋島の源平合戦のさなか両軍一時休戦し、山海の幸を集めて腹ごしらえをしたと言う故事から地元の料理人が考案。

冬場の瀬戸内の新鮮な魚介類、エビ・カニに鳥肉、豚肉、野菜をいれ最後に讃岐うどんと餅が入りポン酢で味わう。

No10 ふる里の味 鯛めん (愛媛県)

南予の鉢盛料理のひとつでそうめんはお目出度いものとされており主食がわり。大鯛は崩さず煮あげ、そうめんを波に見立てて盛りつける。

No11 ふる里の味 皿鉢料理 (高知県)

皿鉢料理はナマ(刺身)とタタキ、すし(鯖の姿寿司)、組もの(鯖の姿寿司以外は是に組み込む)この三種類。どれも欠けては体裁を整えないようです。

No12 ふる里の味 海賊料理 (徳島県)

地元の漁師が海浜料理として磯で料理を出していたが、雨が降り出したので海岸の洞窟で料理を食べていたらお客が海賊のようだと言った所から名ずけられたそうです。鮑の刺身、焼き物、さざえの壺焼、石鯛の刺身などを海上の浮座敷で食べると海賊気分が味わえる。

金丸座は天保6年(1835)に建築された現存する最古の本格的歌舞伎劇場。国の重要文化財に指定されています。2階建、258坪で観客席は枠で仕切られ、東西に桟敷があり、花道、楽屋、廻り舞台、奈落、せり出しなどが残っている江戸文化の伝える唯一の劇場建築。

No14 坂本龍馬生誕150年祭(高知県)

天保6年高知市上町で郷士の子として生まれる。北辰一刀流、小栗流の免許皆伝。武市瑞山が結成した勤王運動に加わるが脱藩、江戸で勝海舟に航海術を学び、海援隊を組織、薩長同盟を結ばせ大政奉還を主張し明治維新への道を開く。慶応三年京都近江屋で中岡慎太郎と共に暗殺される。

現在のJRバスについて、ニュースはhttp://www.tetsudo.com/

我が家の猫、バロンは今は殆ど2階には上がってきません。上がってくるのは早朝4時、5時に枕元で「ニャーゴ、ニャーゴ」と起こしに来る時だけです。無視していると何度も起こしに来ます。時計を見て5時過ぎにはしょうがなく起き、餌を与えます。

また横になってももう寝られずしょうがなく起きだします。1階に行くともう足元にまとわり付きおべっかを使い外へ連れて行けと「ニャァ、ニャァ」と鳴きます。

我が家で一番涼しい所は夕方のベランダ。逃げないように簾で周囲を張りまして、暫くは良かったのですが、最近其処から玄関の屋根に下りることを覚えたので外に行く時と同じリードをして放しています。

銀座の空也で最中を購入する為10時前に店舗前に並び購入。ギャラリー枝香庵に絵を引き取りに行くには時間が早いので、戴いたチケットが今月末までの「第49回近代美術協会展」を見に上野の東京都美術館へ。

今東京都美術館はフェルメール作品2点が展示されている「マウリッツハイス美術館展」が9月17日まで開催中です。平日ですが多くの人が吸い込まれています。10時半でもう20分待ちの看板が出ています。中に入るのに20分、そしてお目当ての真珠の耳飾の少女の前でまた20分はかかるでしょう。

西洋美術館でもフェルメール作品が来ていてこちらも多くの人が吸い込まれています。此れだけ見ていると日本は大変文化的な美術の好きな国民なんだろうと思います。

戴いたチケットの第49回近代美術協会展は公募展で入場者は比べると可愛そうな位な数です。東京都美術館ではその外に3つの公募、自主展覧会が開催されています。

戴いたチケットの第49回近代美術協会展は公募展で入場者は比べると可愛そうな位な数です。東京都美術館ではその外に3つの公募、自主展覧会が開催されています。

大きな作品が抽象画、写実画、イラスト?など沢山展示されています。人物、静物、風景画など解る物も良いのですが、ペイントを投げつけたような画、線だけの画など解らない物も多い。小さい作品は壁一面に名前もなく一挙に掲載は何となく、お墓の無縁仏を思い出させるようで作者はどう思っているんでしょうかと感じました。

大きな作品が抽象画、写実画、イラスト?など沢山展示されています。人物、静物、風景画など解る物も良いのですが、ペイントを投げつけたような画、線だけの画など解らない物も多い。小さい作品は壁一面に名前もなく一挙に掲載は何となく、お墓の無縁仏を思い出させるようで作者はどう思っているんでしょうかと感じました。

東京都美術館ではマウリッツハイス美術館展以外に「東京都美術館ものがたり」という企画展も開催しています。初めて知ったんですが東京都美術館というから東京都がお金を出して作った美術館かと思っていましたが実際は北九州の石炭商佐藤慶太郎という人が大正時代に100万円(現在額33億円)を寄付して出来た美術館が始まりのようです。

日本にまだ美術館がなくそれでは欧米に馬鹿にされると社会貢献と言う形で寄付をされたようです。今年東京都美術館はリニューアルオープンしていますがその記念企画展で府立美術館(昔は東京府)からの生い立ち、設計、初めての美術館での芸術家の晴れ舞台として「佐伯祐三」「梅原龍三郎」「岡本太郎」「東郷青児」などの作品が解説付きで展示。

日本にまだ美術館がなくそれでは欧米に馬鹿にされると社会貢献と言う形で寄付をされたようです。今年東京都美術館はリニューアルオープンしていますがその記念企画展で府立美術館(昔は東京府)からの生い立ち、設計、初めての美術館での芸術家の晴れ舞台として「佐伯祐三」「梅原龍三郎」「岡本太郎」「東郷青児」などの作品が解説付きで展示。

今までの企画展などのポスターが掲示され、最近のは見ていますが昔良いのをやっていたんだとちょっと悔しがったり懐かしかったりしました。

この美術館は佐藤慶太郎氏が生みの親で隣の東京美術学校の校長だった正木直彦氏が育ての親だそうです。9月30日まで入場無料。一見の価値あり。

今東京都美術館はフェルメール作品2点が展示されている「マウリッツハイス美術館展」が9月17日まで開催中です。平日ですが多くの人が吸い込まれています。10時半でもう20分待ちの看板が出ています。中に入るのに20分、そしてお目当ての真珠の耳飾の少女の前でまた20分はかかるでしょう。

西洋美術館でもフェルメール作品が来ていてこちらも多くの人が吸い込まれています。此れだけ見ていると日本は大変文化的な美術の好きな国民なんだろうと思います。

東京都美術館ではマウリッツハイス美術館展以外に「東京都美術館ものがたり」という企画展も開催しています。初めて知ったんですが東京都美術館というから東京都がお金を出して作った美術館かと思っていましたが実際は北九州の石炭商佐藤慶太郎という人が大正時代に100万円(現在額33億円)を寄付して出来た美術館が始まりのようです。

今までの企画展などのポスターが掲示され、最近のは見ていますが昔良いのをやっていたんだとちょっと悔しがったり懐かしかったりしました。

この美術館は佐藤慶太郎氏が生みの親で隣の東京美術学校の校長だった正木直彦氏が育ての親だそうです。9月30日まで入場無料。一見の価値あり。

話は省略します。

No1 やけどのある毘沙門さま 直方線

毘沙門さまは福岡県鞍手郡宮田町にある普光王寺に祀られています。

No2 万寿姫と大蛇退治 嬉野線

西松浦郡有田町の黒髪山のふもとの大蛇の話。万寿は武雄市の万寿観音堂に祀られているそうです。

No3 菊池千本槍 山鹿線

足利尊氏、新田義貞との戦いの先鋒として菊池武重が命じられ、槍のない時代に箱根で竹の先に短刀をしばり新しい武器として大勝した。その後帰郷してから刀鍛冶に命じ千本作らせた話で今も菊池神社に保存されているそうです。

豊後の国の野津村に住む吉四六さんの一休さん的なトンチの話。

臼三線(きゅうさんせん)は大分県の臼杆市と豊後大野市を結ぶ路線でしたが現在は廃線になっています。

No6 夷(ひな)守の腰かけ石 宮林線

宮崎県小林市細野、南九州のクマソ退治の帰りに景行天皇が腰かけて接待を受けた石だそうです。

宮林線は宮崎県宮崎駅と小林駅とを結んでいた路線で現在は廃線になっています。

No7 日当山侏儒(しゅじゅ) 牛の置物 国分線

侏儒とは背の小さな人、この話もトンチ話。

国分線も現在は廃線となっています。

中途半端なシリーズ揃い物でした。これで九州は終わります。

内容は富山の刑務所で勤務する主人公の妻が亡くなり、生前書かれた遺言が届く、故郷平戸の海に散骨をしてほしい。もう一通は故郷平戸郵便局留めで送られる。郵便は10日間預かってもらえるそうだがその内容は?

病気が平癒したら一緒に旅に出ようと手作りしていたキャンピングカーで1人富山から妻の故郷長崎平戸まで向う、その途中で出会う人々もまた様々な人生を抱えている。同時に昔の妻の一言一言が思い出される。

降旗康男監督作品、主演高倉健、田中裕子、佐藤浩市、草薙剛、余貴美子、高瀬はるな、ビートたけし、原田美枝子、朝野忠信、長塚京三など。やはり佐藤浩市、余貴美子等の演技は素晴らしい。健さんの横顔は何とも渋い。

個人的には富山の鉄道、路面電車、岐阜、京都、大阪、兵庫の但馬の竹田城の山からの眺め、平戸湾の大きい夕陽など、門司も門司港駅あたりが映り込めればと旅をしている気分にもなれました。

この映画は大分前から予告編が流れ、早く見たいと思っていた映画の一つです。そのクレジットが「人はいつも伝えきれない思いを重ねて一期一会の旅を続けている。」これがこの映画の全てを語っています。

面と向かって中々言えない。伝えられない言葉。ありがとう。

病気が平癒したら一緒に旅に出ようと手作りしていたキャンピングカーで1人富山から妻の故郷長崎平戸まで向う、その途中で出会う人々もまた様々な人生を抱えている。同時に昔の妻の一言一言が思い出される。

降旗康男監督作品、主演高倉健、田中裕子、佐藤浩市、草薙剛、余貴美子、高瀬はるな、ビートたけし、原田美枝子、朝野忠信、長塚京三など。やはり佐藤浩市、余貴美子等の演技は素晴らしい。健さんの横顔は何とも渋い。

個人的には富山の鉄道、路面電車、岐阜、京都、大阪、兵庫の但馬の竹田城の山からの眺め、平戸湾の大きい夕陽など、門司も門司港駅あたりが映り込めればと旅をしている気分にもなれました。

この映画は大分前から予告編が流れ、早く見たいと思っていた映画の一つです。そのクレジットが「人はいつも伝えきれない思いを重ねて一期一会の旅を続けている。」これがこの映画の全てを語っています。

面と向かって中々言えない。伝えられない言葉。ありがとう。

カレンダー

| 10 | 2025/11 | 12 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | ||||||

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

| 30 |

カウンター

カテゴリー

最新コメント

最新記事

(04/17)

(04/17)

(04/16)

(04/15)

(04/14)

(04/13)

(04/12)

(04/11)

(04/10)

(04/09)

(04/09)

(04/08)

(04/07)

(04/06)

(04/05)

(04/05)

(04/04)

(04/04)

(04/03)

(04/03)

(04/02)

(04/01)

(03/31)

(03/30)

(03/30)

プロフィール

HN:

パパリン

性別:

男性

趣味:

なんでも収集

ブログ内検索

アーカイブ

アクセス解析