[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

だんだん最終地横浜が近づいてきました。中々行けなくかなりの時間が掛かっていますがもう後、数回でゴールが見えてきました。

綱島駅 大正15年2月開業

開通時は「綱島温泉」といい、このあたりはかって温泉街でした。現在も駅前にある東京園は、もともとは東急が経営していたラジウム温泉。その当時は東横線の往復乗車券を持っていると入浴料は無料でした。東京から近い事も有り、県下有数の大温泉郷として賑わっていました。現在はこの駅は、バスにより近隣地域とを鉄道で結ぶ通勤通学の重要な駅となっています。

駅からすぐの綱島街道に東京園という日帰り温泉施設があります。風邪気味なので入浴は残念ながらパス。駅周辺を歩くがあまり商店街らしさはない。公園があるので坂道を上るがすぐ息切れ。夏はプールなどがあるので賑わっているのでしょうが今の季節は人がいなかった。

大倉山駅 大正15年2月開業

大倉山駅は開通時「太尾」といいました。また駅名の由来は、この地域につくした大倉邦彦という人の名前から付けられました。この駅は西側のギリシャ風建物が並ぶ商店街「エルム通り」とその中心的な大倉山記念館、梅の名所などで知られています。「大倉山記念館」は毎週水曜日に開かれるコンサートなどで多くの市民に利用されています。

駅すぐから大倉山記念館がある山の坂道が続く、しばらく歩くとギリシャ風の建物が出てくる。その上は梅林になっているようです。綱島公園を登ってまた坂道でしたので疲れた。記念館は図書施設の展覧が行われていました。公園では上から何か赤いものが落ちてきます。ハナミズキの実のようです。

駅周辺の商店街は短く、特別此れといったものはない。

菊名駅 大正15年2月開業

駅名は、野菊の咲き乱れる土地だったとか、菊名氏が開いた土地だったから呼ばれたと伝えられています。菊名駅は昭和47年に行われた駅改良工事によって、現在の姿になりました。また、中目黒・日吉駅までの日比谷線乗り入れ区間が昭和63年、菊名駅まで延びたことにより、日比谷線の始発駅に。さらにJR線への乗換駅としてお客様に便利な駅となっています。

菊名駅は急行停車駅でJR横浜線と乗り入れています。しかし駅周辺は此れといった商店街もなく駅中心に東急ストアーなどがある程度でした。

相互乗り入れのみなとみらい線は場所柄横浜ベイスターズを応援しているようですがラッピングの「勝」には何か虚しさを感じる。中畑来年はもう少し好成績を

奈良はやはり朝夕は冷え込んでいます。近鉄奈良駅までのんびり歩きながら向かいます。

宿からすぐの猿沢の池では子供たちが写生をしています。興福寺の五重塔や八角堂、池の亀などそれぞれ描いています。

奈良駅前からバスで薬師寺へ、此処は東塔が110年振りにで解体修理を行うことで塔の頂部に取り付けられている金具「水煙」が61年振りに公開されています。もうこの後は100年は公開もないとのことで見学しました。(写真は煙本体下がUPしたものです。)

水煙は頂部の装飾「相輪」の先端に火災よけとして飾られている炎の形をしたもので笛を奏でたり花をまき舞う天女が24人透かし彫りされています。

薬師寺近くの近鉄西の京駅から京都へ。5時には猫の待つ東京へ帰宅。久しぶりの夫婦の旅でした。

奈良県民、市民のこぼれ話

1、奈良市内は興福寺より高い物は作られない、地面は掘れば文化遺産が出るので中々施設が 出来ない。

2、奈良県は学習費用が日本一、東大京大合格率日本一。

3、パン、バター、ジャム、珈琲の消費量日本一、ハイカラなのである。

(素麺は日本三大産地だが)

4、人口一人あたり飲食店数全国最下位。お酒の消費量も最下位。

5、人口一人あたり宿泊数も全国最下位。軒数は35位

6、奈良の夜は8時以降真っ暗。遊び施設は殆どない。

7、名物として奈良漬があるが地元の人はほとんど食べない。

8、奈良土産は柿の葉ずし、奈良漬、吉野葛しかない。

9、市民は買い物は大阪、京都へ行く。

10、郡山は金魚で有名だが水産試験場がなく県畜産課が扱う。

11、新幹線、飛行場が無い県のひとつ。(奈良・山梨、三重)

12、東大寺があれば商売ができるためあくせくしない東大寺商法と言われる。

(年間観光客4000万人、殆どが日帰り)

合っているか眉唾か。

吉野は夜、雨が降り、朝は靄がたち幻想的な風景が広がっていましたが出発する時は晴れてきました。

今日は近鉄に乗り奈良公園へ行くだけです。私はママリンと別れ、美術館巡り三昧の予定です。奈良国立博物館で開催の正倉院展は、大変な待ち時間ということで諦めていましたが行くと待ち時間がなくなっていました。

正倉院は元々東大寺の倉庫ですが、聖武天皇が亡くなり光明皇后が天皇が使っていたり貴族が寄贈した品々を奉納したことが始まりだそうです。寄贈品は北倉、東大寺に関わるものは中倉、南倉に収蔵されているそうです。湿気防止の高床式、そして湿気防止とねずみなどの被害防止の杉箱に入れられていたそうです。今回その箱も展示されています。

今回の目玉は、漆金薄絵盤という蓮の花の形をした仏具、香をたく炉盤の台座として使われていたと考えられています。金箔を貼って極楽浄土の鳥、獅子、唐花文様が描かれていて23年ぶりの公開だそうです。

もう一つは平螺鈿背円鏡で夜光貝、ラピスラズリ、トルコ石を散りばめた聖武天皇の愛用品。待ち時間はなかったが館内は大変な混み様。仏像館も同じ券で見られるということで奈良国立博物館は初めてなので館内見学を兼ねて見学。

奈良県美術館も行ったことがなく、開催内容が解らなかったが時間もあり「やまとじから」という奈良のキャラクターせんとくんの作者藪内佐斗司氏の立体物の展示でした。此処で疲れて腰が痛かったのでソファに座った時に携帯を落としてしまった。退館時時間を見ようとしたら携帯がないことに気づき慌てて受付に、無事届いていました。

県美術館から興福寺を通り旅館へ行こうと思ったが興福寺国宝館が目に付き考えず入る。ちょっと前に上野の東京芸大で興福寺の国宝展を見たことを思い出し、此処では仏頭、十二神将像がないが前に見たが阿修羅像でもと回る。

短時間に四館も巡りかなり疲労しました。興福寺と春日大社の一の鳥居近くの立派な社寺風宿でゆっくり風呂に入り、夜は懐石料理を堪能、マッサージで夢の中に。

ママリンの希望で奈良へ行くことになった。奈良は隣の郡山、上野へはお城もあり泊まった事もありますが、奈良自体の宿泊は大昔、両親と泊まった以来でほとんど通過していました。

行程としては、1泊目は、早朝新幹線で名古屋へ出て近鉄特急を乗り継ぎ、室生口大野からバスで室生寺見学、近鉄で大和八木から特急で吉野駅、ロープウエーで吉野山の温泉旅館泊まり。

2日目は吉野から急行で近鉄奈良へ、此処でママリンは写真同好会の人と会い、私は、奈良国立博物館で正倉院展、仏像館、県美術館、興福寺国宝館を見学。奈良の大和路料理旅館泊まり。

3日目は、薬師寺の東塔の水煙降臨展を見学して、近鉄で京都へ出て新幹線で5時前に帰宅というスケジュールでした。

6時43分初、新幹線のぞみN700系Aに初めて乗り、8時半には名古屋へ,此処から近鉄特急で室生寺へ向かう予定が、近鉄特急が満席、休日で伊勢参りのお客さんを計算に入れていなく1時間後の特急で向かう。

室生寺は私自身初めて訪れました。女人高野、五重塔位しか浮かびません。肝心の紅葉はまだまだで少し残念。修行僧役行者の草創との事で山一つに平安時代の建物が点在しているようで国宝、重文が沢山あるようです。

同じ道をもどり大和八木から今度は空いている特急で吉野駅へ,此処からロープウェーで吉野山へ、バスで宿を通過して上千本位まで行き、帰りは散策しながら宿へ戻ります。この山も役行者の金峯山寺を中心にした山岳信仰で、役行者がお告げにより桜の木に蔵王権現像を彫って祀った事により桜の木が神木となったそうです。吉野も初めて訪れました。

その為、下千本、中千本、上千本、奥千本と言われる桜は3万本を超えるそうで春は大変な混みようだそうです。紅葉は此方でもまだ残念ながら早かった。

吉水神社だけ見学をしました。ここも元はお寺でしたが後醍醐天皇を祀るお寺ということで明治の廃仏毀釈で神社になったそうです。書院は日本でも最古の様式との事で、ビックネームがたくさん出てきます。

頼朝に追われた義経、静御前、弁慶などが一時身を隠していたり、後醍醐天皇が京都を逃れ此処に別の朝廷を作った、その時の玉座、秀吉が5千人と言われる盛大な花見の宴の本陣にして滞在した。その関係の色々なお宝が展示されています。

紅葉は残念でしたが小雨降る露天風呂でのんびり過ごしました。

いよいよ多摩川を渡り神奈川県に入ります。ここから先の駅はあまり降りたことのない駅が続きますので商店街歩きも楽しみです。

新丸子駅 大正15年2月開業

新丸子駅は目蒲線丸子(現沼部)駅と間違えないように、この駅名になりました。新丸子駅からすぐの場所にあるのが、電車を安全に走らせ、乗り心地を良くするためにレールや砂利、枕木などを点検する保線の車両基地です。また、新丸子いs駅近くの多摩川橋梁の上を走る東横線の車窓からは富士山の姿を見ることができます。

新丸子駅は高架で保線車両も高架に待機していて残念ながら下から見られません。駅到着近くで車窓からになります。

高架ですが今日は富士山も見えず。商店街は賑やかに元気にやっています。今回初めて下車しました。

武蔵小杉駅 昭和20年6月開業

この駅の誕生以前は、工場で働く人々のために、元住吉駅寄りに「工業都市駅」がありました。(昭和14年28年)しかし、省南武線(現JR南武線)の「武蔵小杉駅」との間が離れていて乗り換えに不便だったため、省線(現JR)との交差地点に武蔵小杉駅を誕生させ、工業都市駅を廃止しました。現在は新しい駅へと生まれ変わるための工事が進められています。

武蔵小杉駅は東横線、目黒線の急行停車駅でJR南武線も乗り入れています。東も西も降りれば高層の建物がたくさん建っていますし今も何本も建設中です。

私はここからバスに乗りサッカー場がある等々力グランド内にある川崎市民ミュージアムに浮世絵関係が展示の時お邪魔する程度です。

元住吉駅 大正15年2月開業

鉄道が開業した頃の町名は中原町でしたが、昔、住吉村と呼んでいたので「元住吉」という駅名になりました。この元住吉駅は東横線の電車車庫があります。一日の仕事を終えた電車やこれから出て行く電車たちのお宿となっています。毎日キレイに洗われた電車が回送という表示をつけて駅に入ってきたり、車庫に戻っていくのが見ることができます。

車庫に行く前に駅前から住吉神社参道という看板があり日々の健康を感謝するため参拝。庚申塚が10体、力石が3つ、大きいのは155K、小さいのでも110K。

商店街はドイツのブレーメンと提携しブレーメン通りという名前で辻辻に動物のオブジェもあり音楽祭も開催しているとても長い商店街で生鮮産品のお店がもあります。

元住吉駅は高架ですが何故か昔の下の線路を待機線にしていてたまに信号機が鳴り電車が通ります。駅の日吉寄りが電車の車庫、検車区、乗務員の研修センターなど東横線の心臓部になっています。

日吉駅 大正15年2月開業

日吉駅の日吉は、駅から程近い金蔵寺の仏様 日吉権現から付けられたものです。慶應大生が通学のために乗り降りするこの駅では平成3年11月に改良工事も終了、すっかり新しく生まれ変わりました。点字による案内板・時刻表・運賃表、エレベーター、車椅子の常備など人に優しい駅づくりを行いました。平成7年には駅ビル内に東急百貨店がオープン、多くのお客様で賑わっています。

駅前が慶応大学日吉校舎、まだ銀杏並木が紅葉していません。150周年でできた入口横の施設はセントラルスポーツ、HUBなどが入っています。HUBはパブですから昼間っから一杯飲めます。此処は友人と来たことがあります。フィッシュ&チップスで水割りが良いですね。石鍋さんのクインアリスも入店していましたが今は撤退したようです。

銀杏並木を登りきった左側には購買部があり慶應グッズが販売しています。今日も結構歩きました。疲れてくると甘いものが欲しくなりますが今日は夜があり我慢。

全国鉄道情報は鉄道ドットコムが詳しいです。http://www.tetsudo.com/

学芸大学駅 昭和2年8月開業

すたんぷポンの解説では

学芸大学駅は開業当時「碑文谷駅」と言いましたが、「青山師範」「第一師範」へと変わり、昭和27年に現在の学芸大学駅になりました。学芸大学駅周辺は、動物と遊んだり、ボート遊び、乗馬のできる碑文谷公園を始め、釣りが楽しめる清水池公園、若者に人気のサレジオ教会など歴史と自然の散策ポイントがいっぱいです。

学芸大学駅を降り東急線に沿って碑文谷公園を目指します。この公園はかなり大きな池を中心に、動物と触れ合える施設、テニスコート4面などもあります。残念がらポニーは午後からのようでした。

この池は立会川の水源だそうです。池の中ほどには厳島神社もあります。江戸時代は、野鴨が多く将軍の鷹狩り場だったそうで、鷹番という地名も納得しました。

国立東京学芸大学はとっくに移転していますが昔は受験生が間違えて降りたようです。東急としては地元にアンケートを取って駅名変更の反対が多くそのままになっているそうですが、地方から来る人には迷惑な駅名です。

都立大学駅 昭和2年8月開業

すたんぷポンの解説では

かっては都立で唯一の総合大学である東京都立大学がこの駅から歩いて7、8分のところにあったことからこの駅名が付きました。開通時は「柿の木坂」と言いましたが、その後は、都立大学の前身であるそれぞれ「府立高等前」「府立高等」「都立高校」となり現在の駅名へと変わってきました。

この駅にも都立大はありません。そして都立大は今、首都大学東京と名前も変わっています。学芸大学の解説のサレジオ教会は、都立大駅からも行けますのでこの駅から歩きました。

それがもの凄く遠い、すたんぷポンで行ったら子供では無理です。目黒通りを歩き、途中環七を超え、暫く行って右折します。駅で教えてくれた道は一本手前で行けども行けども目印の小学校が出てこない。

御蔭で郵便局のスタンプ、碑文谷八幡宮というとても参道が長く、鳥居も3つもあり境内も広い立派な神社にお参りも出来ました。

セレジオ教会は、ステンドグラスが綺麗で有名人も挙式をするそうですが、残念ながら入口が閉まっていました。目黒通りに出て駅に戻りましたが、次の予定もあり今回はたった2つの駅で終了です。それでも自宅からは1万2千歩を超えていました。

東急は駅員の人件費などの関係でしょうかホームの警備を子会社の警備会社に委託しています。私より見た感じ歳はいっていますがキビキビとして、駅、電車が好きなんだろうなぁと感じる動作をしています。このパターンが各私鉄で流行るかもしれません。

次の

自由が丘駅 大井町線で散策終了

田園調布駅 目黒線で散策終了

多摩川駅 目黒線で散策終了

次回からはいよいよ多摩川を超え神奈川県に入ります。

鉄道情報は鉄道コムへhttp://www.tetsudo.com/

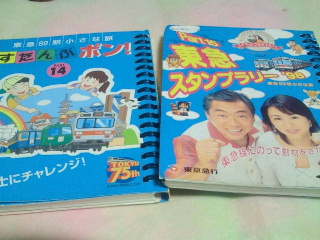

子供が小さい頃、夏になると子供と一緒に毎年東急全線スタンプラリーを2日間で廻っていました。当然、駅内のスタンプだけで改札から出る事はありませんでした。

現在は時間もたくさんあり、散策がてらに東急線を一人で各駅停車しながら駅の周りをブラブラしています。目黒線、田園都市線、大井町線は終わり今回から東急のメインであります東急東横線を旅します。

スタンプラリーは平成9年の夏のすたんぷポン!「駅博士にチャレンジ」です。そこで切符も当時の平成9年9月9日9並びの東急創立75周年記念の全線切符、地図式乗車券にしました。

最初に

東急東横線は昭和7年に全線開通、平成9年当時は渋谷から桜木町まで走っていました。(現在は渋谷から横浜までです。)当時は駅数23、現在は21です。

渋谷駅 昭和2年8月開業

渋谷駅は一日の乗降客数や電車の到着・出発ホームの数が多い駅です。若者の街渋谷への玄関口であり、駅近くにはハチ公像、開館40周年を迎えた人気の五島プラネタリウム、東急百貨店などがあります。昔、渋谷氏の領地だったとか、大昔は入江が入り込んだ谷間で塩が取れる、塩谷の里だったからと言われています。

東横線の渋谷駅は田園都市線の渋谷駅とは別になります。駅周辺に関しては東急文化会館も取り壊され現在はヒカリエなど新しい施設ができ、現在も工事中だったりしています。

若い時は道玄坂、恋文横丁、センター街などで良く飲んでいましたが、今は東急文化村にあるザ・ミュージアム位しか行かなくなりました。残念ながらたばこと塩の博物館は今夏閉館。渋谷は相変わらず平日も休日も関係なく多くの若い人でごった返しています。

代官山駅 昭和2年8月開業

駅名の由来は代官の領地だったところからきています。この駅周辺にはオシャレなブティックやレストラン、アクセサリー・雑貨などのショップが並んでいるため、この駅を乗り降りするお客様は若者でいっぱいです。また東横線と直角に交わる旧山手通りをまっすぐ行くとハリウッドランチマーケット、ヒルサイドテラス、大使館などがあり、さらに進むと左側に西郷山公園が見えてきます。

とにかく坂の街で同潤会アパートの跡地の36Fのタワーマンション、ヒルサイドテラス、おしゃれなお店が多くデンマーク、エジプト、セネガル、ギニア、マレーシア、リビア、アラブ首長国連邦などの大使館もあり外国人が多い。

一寸裏側に入ると一般の住宅街になり商店街らしいものは駒沢通りあたりに出ないと無いんでは。若い時はいいが歳を取ると坂道はきついだろう。

坂を登ったり降りたりして長谷戸小学校が出てきた。この小学校は夕焼け小焼けを在職中に作曲した草川信がいた事で「夕焼け小焼けの小学校」と言われています。

中目黒駅 昭和2年8月開業

中目黒駅では、東横線が直通で営団地下鉄日比谷線に入ります。昭和39年8月から始まった相互乗り入れにより、東横線の電車が日比谷線へそのまま入り、また日比谷線の営団地下鉄車両が東横線へ入り走ります。この乗り入れにより横浜から都心へとつながり、便利になりました。

中目黒は目黒川沿いの桜並木が有名で春は多くの人が訪れています。先日は川以外を歩こうと、郷さくら美術館を知りました。私にとってはこの美術館へ行くほうがこの駅へ行く目的になりそうです。

東急としては地下鉄日比谷線との相互乗り入れが都心への悲願だったが今じゃ半蔵門線、銀座線、副都心線、南北線、三田線、浅草線との相互乗り入れをしています。中目黒駅のホームは山手通りの上にある珍しい駅です。

祐天寺駅 昭和2年8月開業

昭和48年2月、祐天寺駅に自動改札機が初めて登場しました。それまでは、改札口で駅員さんがお客様のきっぷにはさみ(パンチ)を入れていました。この時は、この駅と学芸大駅、桜木町駅の3駅で自動券売機、定期券発行機とともに、駅の出改札の仕事が初めて自動化されました。また、駅名の祐天寺は祐天上人という有名なお坊さんが開いたお寺の名前です。

増上寺住職の時は5代から8代までの将軍から帰依されたという祐天上人、そのお墓があるお寺さんです。

境内にはかさね塚という祐天上人が寛文8年上人が飯沼弘経寺に在住の頃、累(かさね)一族の怨霊を化益された。その事を鶴屋南北が歌舞伎に脚色上演でこの塚は大正15年に6世尾上梅幸、15世市村羽佐衛門、5世清元延寿太夫等が施主となり建立されています。上演の時はこの塚に必ず興行の無事と上演の盛会を祈願しているそうです

鐘楼は目黒区では一番大きいそうで葵の御紋も入っているそうです。12時に毎日鐘をつくそうです。あと十五分ですから待っていたらいきなり突き始めました。最後まで聞いていませんでしたが最後が12時なんでしょうか。

本堂のお賽銭箱は江戸消防協会の寄進のようで珍しい各組の纏の絵が描かれています。

学芸大学から次回廻ります。http://www.tetsudohttp://www.tetsudo.com/

スタンプラリーは平成9年の夏のすたんぷポン!「駅博士にチャレンジ」です。そこで切符も当時の平成9年9月9日9並びの東急創立75周年記念の全線切符、地図式乗車券にしました。

スタンプラリーは平成9年の夏のすたんぷポン!「駅博士にチャレンジ」です。そこで切符も当時の平成9年9月9日9並びの東急創立75周年記念の全線切符、地図式乗車券にしました。

東急大井町線はから大井町駅から現在は溝の口駅まで走っています。すたんぷポンの平成9年当時は二子玉川園(現在は二子玉川)まで。駅数は15駅あります。当時は8000系、8090系、9000系が走っていました。現在は急行が走っていますが当時は走っていませんでした。

東急大井町線はから大井町駅から現在は溝の口駅まで走っています。すたんぷポンの平成9年当時は二子玉川園(現在は二子玉川)まで。駅数は15駅あります。当時は8000系、8090系、9000系が走っていました。現在は急行が走っていますが当時は走っていませんでした。

東急大井町線も今回でやっと終了になります。短い路線ですが結構時間が掛かりました。今回は尾山台から上野毛で終了です。次の二子玉川、二子新地、高津、溝の口駅は田園都市線で散策していますので今回は省略します。

尾山台駅 昭和5年4月開業

尾山台駅の尾山は古くは小山(おやま)と書かれていましたが、多摩川に沿った丘の地形からこの地名になったようです。ところで大井町線は勿論、東急全線で荷物電車と呼ばれた電車が走っていた事を知っていますか?その正体はデワ3040形と言って、昭和57年まで活躍していた電車です。車両の全面に白帯が入り、荷物と書かれ、中央には荷物降ろし用の大きな両開きドアが付けられていました。

尾山台は駅前に両サイドの街路樹がある商店街がありますが実質、此処も住宅地です。特に見るべきものもなく、郵便局を探しましたが見つからず。

等々力駅 昭和4年11月開業

等々力は深沢の兎々城の寺から地名がついた説と滝の轟く音から付いた説があります。等々力駅は自然との触れ合いを求める人たちが向かう等々力渓谷へのスタート地点です。駅から5分ほどでもう大自然の真ん中へ到着。等々力不動尊、不動の滝へと続く矢沢川沿いの遊歩道は、桜や若葉、紅葉など四季折々の自然が楽しめ野鳥の声があふれています。

駅からすぐの成城石井の横の階段を下りて渓谷の遊歩道へ入りました。東京では珍しい渓谷で駅からすぐというのも東京らしい。木々に覆われ汗ばんだ体には風が寒く感じます。細い遊歩道は途中濡れていたり足元を注意しながら歩きます。桜、楓など今回は紅葉していませんが時期になれば此処と九品仏境内は綺麗でしょう。ちょっと逆に来るのが早かった。

駅からすぐの成城石井の横の階段を下りて渓谷の遊歩道へ入りました。東京では珍しい渓谷で駅からすぐというのも東京らしい。木々に覆われ汗ばんだ体には風が寒く感じます。細い遊歩道は途中濡れていたり足元を注意しながら歩きます。桜、楓など今回は紅葉していませんが時期になれば此処と九品仏境内は綺麗でしょう。ちょっと逆に来るのが早かった。

矢沢川沿いに約一キロの遊歩道が続いています。川だけでなく湧水も多く、不動の滝、その近くから急な階段を上ると木の展望台、その横には等々力不動尊が鎮座しています。

東京の渓谷らしく遊歩道の途中には階段を登ればオシャレなカフェがあったり、騒音は聞こえませんが見上げれば渓谷の上に車道があったりします。手をつないだアベックがいたり中々良いところです。

東京の渓谷らしく遊歩道の途中には階段を登ればオシャレなカフェがあったり、騒音は聞こえませんが見上げれば渓谷の上に車道があったりします。手をつないだアベックがいたり中々良いところです。

上野毛駅 昭和4年11月開業

上野毛とは川崎側から見て、このあたりが高いところから、ノッケ(アイヌ語で屋根の峯)と呼ばれていたのが転じたと言われています。駅から5分程のところにある五島美術館は東京急行の創始者・五島慶太翁が集めた源氏物語絵巻(国宝)をはじめ日本・東洋の古美術で有名です。また、「東京にもこんな豊かな自然が・・・・」と感動するほど見事な庭園もあります。

上野毛駅は五島美術館へよく行きますから何度も降りています。そして元は自宅だったんでしょう。ノリ地というか崖と言ったほうがいいのかそこへ遊歩道ができ茶室が何棟か、古墳もあり遊歩道にはお地蔵様、灯篭などが無数に置かれています。もう少し経てば紅葉で綺麗になるんでしょうか。

上野毛駅は五島美術館へよく行きますから何度も降りています。そして元は自宅だったんでしょう。ノリ地というか崖と言ったほうがいいのかそこへ遊歩道ができ茶室が何棟か、古墳もあり遊歩道にはお地蔵様、灯篭などが無数に置かれています。もう少し経てば紅葉で綺麗になるんでしょうか。

鉄道好きとしては五島さんが朝、この高台から西へ電車を引こうと毎朝見ていたんだろうと思ってしまいます。現在は予定通り田園都市線が走っています。そして電車も走らない雑木林の田舎がオシャレな街、ベットタウンに開発されていきました。

最後のたった3駅でしたが午後からの短時間で2日間掛かりました。これにて東急大井町線各駅停車の旅は終了です。最後までありがとうございました。まだ長い東横線、池上線、多摩川線、世田谷線が残っています。

鉄道に興味がある方は鉄道ドットコムが情報収集にお勧めです。

http://www.tetsudo.com/

このブログは9月20日に載せたものです。間違えて削除したものを復活させたものです。

スタンプラリーは平成9年の夏のすたんぷポン!「駅博士にチャレンジ」です。そこで切符も当時の平成9年9月9日9並びの東急創立75周年記念の全線切符、地図式乗車券にしました。

東急大井町線はから大井町駅から現在は溝の口駅まで走っています。すたんぷポンの平成9年当時は二子玉川園(現在は二子玉川)まで。駅数は15駅あります。当時は8000系、8090系、9000系が走っていました。現在は急行が走っていますが当時は走っていませんでした。

北千束駅 昭和3年10月開業

すたんぷポンの解説では

北千束駅駅は開業時開業時「池月」と言いました。「池月」とは名馬の名前で、馬体はたくましく、青い毛並みに白い斑点を浮かべ、ちょうど池に映る月影のようだったそうです。その後、「洗足公園」となり、現在の駅名になりました。大井町線をかっこよく走る「池月」とも言われるのが大きい窓ガラスの8090系です。コンピュータによる設計で車体の重さを大幅に軽くしたステンレスカーとして人気を集めています。

すたんぷポンの解説の8090系は現在は田園都市線で活躍、大井町線は8590系、9000系と急行の6000系が活躍しています。北千束駅周辺は坂の上で周りは住宅地になっています。特に見るべきもの、商店街らしきものも見当たらず。駅は2.6mの高さのガードの上にホームが伸びています。東急線には今は珍しくなった水飲み場があります。昔は結構がむ飲みした事を思い出します。今日は汗ばんだ喉などをハンカチに浸しぬぐいました。懐かしい。

大岡山駅 大正12年3月開業

この駅は目黒線で歩きましたので省略します。

緑が丘駅 昭和4年12月開業

開通当時の駅名は「中丸山」で奥沢の狭い領地の大名・中丸山に由来しています。中丸というのは城の本丸のことです。その後「中丸山」から「緑ヶ丘」「緑が丘」と改名されました。緑が丘駅から100mほどの「大岡山2号踏切」そばに立つと、線路が目の前に有り、大井町線、目蒲線の立体交差で3方向から電車が大きく迫ってくるように見えます。此処は絶好の電車観察ポイントです。

緑が丘駅周辺も特別見るべきものがない。少し行くと東京工業大学のキャンパスが多い。

東工大は大岡山駅前が有名だがキャンパスは沢山あるようです。大岡山2号踏切からは上と下から電車が見えますが3本一緒の写真は難しい。

自由が丘駅 昭和2年8月開業

すたんぷポンの解説では

自由が丘駅は東横線開通時は「九品仏」と言っていました。大井町線開通時に、自由ヶ丘学園にちなんで「自由ヶ丘」と付けられ、その後現在のようになりました。街はお買い物などの人達で賑わい、生き生きとしていますが、そんな人々に強い味方が「テコプラザ」。東急線主要駅で旅行と暮らしのお手伝いをして国内・海外旅行のお申し込みやチケットの購入などができます。

自由が丘はファッション野町と言われるが渋谷のような大きな道もなく原宿のような狭い横丁に多くのお店が入っています。テコプラザは今でも主要駅にあります。東急はグループ会社が多く、旅行で言えば東急観光があっても駅にはテコプラザという電鉄系が入っています。

自由が丘学園は現在も創設者の手塚岸衛の教育目標である自由主義教育を具現化した高校があります。また、一時テレビで有名になった田村魚菜氏の料理学校も駅の近くにあります。

駅としては大井町線だけでなく東横線が乗り入れて急行停車駅になっています。東急では主要駅からでしょうか駅の売店がローソンになっています。京急は殆どセブンイレブンに近鉄はファミリーマートになっています。

九品仏駅 昭和4年11月開業

九品仏は駅から2分程のところにある浄真寺を開いたあせきというえらいお坊さんが彫った9体の仏様から駅名になりました。浄真寺で3年に1回行われるお面かぶりは有名です。8月16日仏様のお面をかぶった25人の信者が本堂のかけ橋を他の信者に付き添われて華やかに、そして厳かに渡ります。

駅から程近く浄土宗の立派なお寺で、参道、総門、閻魔堂、仁王門、立派な彫刻の鐘楼、開山堂、本堂、9つの大きな釈迦如来像を3体づつ安置する三仏堂、食堂、書院など七堂加羅が整っています。仁王門の上には二十五菩薩が安置されてこの門より中は浄土になっているようです。

スタンプラリーは平成9年の夏のすたんぷポン!「駅博士にチャレンジ」です。そこで切符も当時の平成9年9月9日9並びの東急創立75周年記念の全線切符、地図式乗車券にしました。

東急大井町線はから大井町駅から現在は溝の口駅まで走っています。すたんぷポンの平成9年当時は二子玉川園(現在は二子玉川)まで。駅数は15駅あります。当時は8000系、8090系、9000系が走っていました。現在は急行が走っていますが当時は走っていませんでした。

8月もそろそろ終わり日差しはあるが朝夕はめっきり秋らしくなってきました。散策にはだんだん楽になってきます。

中延駅 昭和2年7月開業

すたんぷポンの解説では

中延駅の中延と云う名前は、昔、この辺りが「なかのべ」(中部・中之部)と呼ばれていて、その後、中延に変わったところからきています。この中延駅は、都営地下鉄浅草線との乗り換え駅として沢山のお客様に利用さています。この都営地下鉄浅草線に乗ると、下町の浅草はも

ちろん、押上から接続している京成線の乗って成田空港まで行く事が出来ます。

中延駅は少し離れて都営地下鉄浅草線の入口があります。都営の入口近くは第二京浜国道が走っていますので多くの車が。そしてこの国道により商店街は切り離されています。思いのほか商店街は元気そうです。地下鉄もこの先の西馬込で終点で此処では盲腸線のような感じです。

荏原町駅 昭和2年7月開業

すたんぷポンの解説では

荏原町と云うのは、この辺りの昔の領主「荏原左衛門~」の名前が、荏原町として残り駅名になりました。この駅のホームの上にかかる橋はレールを曲げたかわいらしい物ですが、この橋の下を軽やかに走り、大井町線で活躍していた電車に6000系車両があります。この車両は5200系と同じく車体をステンレス化し、その性能アップさせ、東急初の1.3m幅の両開きドアと停車する時に電力を架線に返す回生ブレーキを採用した車両です。

荏原町は初めて降りた駅です。駅前には荏原七福神の一つ法蓮寺があります。今年春に荏原七福神をやりましたが時間の関係で此処は廻れず期せずして今日で達成です。

個人的にはこの地は池波正太郎の自宅があった地というイメージです。一度は自宅へ行ってみたいと思ったことがあります。

商店街は元気そうで縦横に広がり基本の生鮮3品のお店が何件もあり、角の肉屋ではメンチ、とんかつなどを揚げたてで販売しています。ソースをもらって立ち食いをしたかったが昼食を食べたばかりで諦める。お饅頭なども和菓子屋さんの店内で戴いたりするのが散策の楽しみの一つです。

旗の台駅 昭和2年7月開業

すたんぷポンの解説によれば

旗の台の駅名は、当時の東急社員の募集で決められたものですが、元々、源義家と云う武将がこの地で旗揚げした為、旗の台と呼ばれています。旗の台駅は大井町線と池上線とが交差している駅で乗り換えに便利な駅です。そんな旗の台には何と出口が3つあります。大井町線側には大井町方面ホーム上、自由が丘駅寄りに北口、二子玉川園方面ホーム下に南口があり池上線側には東口があります。

旗の台と言われれば昭和医大。何度此処へお見舞いに行ったことだろう。商店街も地元客ばかりでなく見舞い客も多い。お花屋、ナボナなどのお店もそういう利用が多いのでしょうか。

おせんべい屋という看板があるが入口の品札は日用品ばかりが書かれている。奥にあるのかと入るもやはりせんべいはない。面白い看板だった。店の人はお客対応していたので聞くのは諦めた。

| 11 | 2025/12 | 01 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

| 28 | 29 | 30 | 31 |