美術館・鉄道・お城・お相撲・お友達の話など趣味のブログです。

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

今回は川端龍子、川端茅舎(ぼうしゃ)、中村汀女、そして芥川龍之介の大森山王を舞台にした短編「魔術」です。3人は俳句の世界でも有名な方たちです。俳句ですから朗読ではないのですが生い立ちや大田区での生活、エッセイなどを紹介されました。最後に大正初期の芥川の山王を舞台にした独特の短編の朗読でした。

川端龍子は記念館で現在四国巡礼で企画展が開催されています。その絵の下には紀行文と俳句が毎回展示されています。龍子は当初国民新聞社に入社し新聞の挿絵などを描いていました。その文芸部の主宰は高浜虚子でそこから薫陶を受け俳句に絡みますが画業に専念し一時俳句から離れます。義母弟茅舎死後再び俳句を再開していきます。

川端茅舎は龍子の異母弟でやはり岸田劉生に弟子入り画家を目指しますが劉生死後、高浜虚子のホトトギスに、脊髄カリエスなどで病弱の為龍子が面倒を見る。住まいは龍子の家の近くに。病弱の為庭からの俳句、特に露の俳句が多く写実派の俳人。

中村汀女は熊本生まれですが結婚してご主人の勤務の都合で暫く山王に住む、長男は尾崎士郎の長女と結婚、今も山王にお住まいとの事。高浜虚子に教えを請い生活に密着した叙情的な俳人、台所俳人と言われる。大森の生活のエッセイなどもある。

最後は芥川龍之介の「魔術」と言う短編の朗読です。大正7年くらいの発表作品です。芥川短編の独特の世界です。

今回で2年間大田区にゆかりの作家の作品をメドレーで朗読をしてきましたが今回で一応終了になりました。ちょっと変わった内容ですが私は途中からでしたが楽しく参加させていただきました。また復活される事を期待します。馬込文士村は非常に多くの作家が暮らした場所ですから忘れ去られた人も作品も多くありこの朗読会でまた次代に受け継がれていくのも良いもだと思います。

朗読会は毎月第一金曜の時代劇はまだ続いていきます

PR

マスクをしてのんびり近くを散策?ぶらぶら歩きをしましたが春まだ遠しと言う感じで春=梅もまだちょっと咲いている程度で蕾ばかりです。ショーウインドはもう春用のウエアを飾っていますが歩いている人はまだダウンジャケットやコートを着て背中をまるめて歩いています。

龍子は戦争で子供を亡くし相次いで妻も他界しその7回忌になるんでしょうか昭和25年65歳の時に三女と句の冬扇を主催している深川正一郎の三人で6年かけて廻っています。

龍子は建築が趣味で記念館もアトリエも自身の設計ですが今回は「草描」と称して札所の建築を中心に今まで手がけていなかった風景画を題材に描くこと、88ヶ所と言う順番に巡ると言うことにも興味を持っていたようです。

展示は墨絵を中心とした色紙絵と下に紀行直筆原稿、いくつかはスケッチが展示されています。見ごたえは充分、時間も掛かります。途中から腰が痛くなり原稿を読め無くなりましたので図録を購入しました。

龍子は当時大変多忙だったようです。春秋の自身の青龍会の展示作品、年数回の個展、依頼による製作があり毎年1週間位の遍路を取るには当時ですから夜行列車で行き関西の展示会の作品並べをして主催者、顧客に挨拶をしてから四国へ船で渡ったようです。

帰ったら空いた時間に色紙絵を描き、青龍会用にも色紙の5,6倍の大きさの絵も描いています。ですから関西のデパートでの展示会の仕事をして深川氏の雑誌の裏表紙絵、自身の展覧会用の絵、俳句と一つの旅で幾つもの目的を持って作業をしていたようです。勿論、妻子の供養もあります。凄いのは合間を縫って渦潮見学、金毘羅宮で伊東若冲、円山応挙の絵なども見て、毎夜句会のも出席しています。

スケッチと同じような絵だったりスケッチは詳細に描かれているが色紙絵はかなり俯瞰して描かれたり、お遍路さんが入ったりとやはり広重の浮世絵と同じように台風で倒れた木だけだったり、お寺の本堂だけだと88ヶ所もあるので色々な角度から書かれています。大きい自身の展示会用の絵も色紙と同じ構図だったりアップした作品になったり全く違う角度からの絵だったりしています。青龍会での絵は全部売れてしまい今は手元にはなく、色紙、原稿も深川氏の手元へ行っています。今回の展示はそんな龍子の里帰り展示です。

時間的な問題もあり毎年春秋と言う事もあり順番には廻っていないようです。しかし昔の人で楽して難所を越えることには反対して、そんな廻り方は後で悔やむと7時間掛けて歩いたりしています。

現在もお遍路は静かなブームだそうで50歳から70歳位の人が多く、女性が6割近いそうです。今では自家用車で8,9日、団体バスで12,3日、全部徒歩で4,50日掛かるそうです。

今回のような展示は初めて見ました。私もただ散策だけでなく絵は描けないから俳句でもまた始めようか、今は途中郵便局スタンプ、和菓子屋さん、美術館、寺社と廻っていますから此れに俳句?川柳でも良いから始めてみようと思いました。多忙の人ほど時間の使い方が上手のようです。一流芸能人が絵画展に出品したり何処にそんな時間があるんだと思ってしまいます。私は時間が一杯あるから無駄に過ごしているんでしょうか。

龍子記念館HP

池袋の待ち合わせスポット「いけふくろう像」をモチーフにした可愛いふくろう型のパンケーキで今回娘が買ってきたのはカスタード、あんこ、チョコレートでした。この他には抹茶ミルク味、ストロベリークリームなどもあるようです。

JRも交通事業なのに不動産賃貸業、小売業、宿泊業などが主力ではと思う位駅の中の空いたスペースにエキュートなど駅中ビジネスを次々に展開しています。もうちょっとした駅ビルです。その他に外からの駅ビルがあります。なんせ乗降客が多い一等地に営業しています。あまり派手にやっているので公共事業スペースから外し税金の問題も浮かび上がってきています。

そんな罪滅ぼしではないですが「TABLE FOR TWO(略称TFT)」と共同開発した商品も販売、売り上げ1個につき10円を、TFTを通じてアフリカの子どもたちの学校給食や、東北被災地への食事支援に活用されるという。しかし他は150円で10円は購買者が払うと言う流石JRという商売です。

在庫に余裕があり電子マネーやカード決済の普及で少額貨幣の需要が下がっているのが原因のようです。5円玉、50円玉は2年連続で市中向け製造はされていないそうです。

ただ自動販売機用に利用の多い100円玉は製造が逆に増えているようです。1円玉は市中向けが製造されていないだけで毎年販売されるミントセットと呼ばれる500円玉から1円玉までをセットにしたものは45万6000枚作っています。

全硬貨の製造枚数は市中、セットものを合わせて7億3817万枚と25年振りに8億枚を下回ったようです。

デパートなどで清算の為に並んでいるとお年寄りが丁寧に小銭を1枚1枚出して清算しています。時間が無い時や長い時間がかかる方の場合イライラするのも事実です。

上の写真は昨年のミントセットです。

棟方志功といえば版画、ベニスのピエンナーレでの版画大賞「二菩薩釈迦十大弟子図屏風」とピンク色の天女図が思い出されます。目が悪く硬い板に大きな彫刻刀で勢いよくカットしていく画面など。

今回はこの他に棟方志功の長年交流のあった京都の山口邸でありとあらゆる屏風、ふすま、板戸などに水墨画や色絵画などで病の亭主を慰めるため書いた東京

浮世絵から版画作品を少しは見ていますがこの人の版画は世界的に評価をされていますが私にはまだ芸術が良く解っていなく、なんで是がと思うものが多くあります。

襖の漢字はそうでもないですが板戸などにひらがなや漢字で万葉集などが書かれています

前回は棟方志功が先生と呼んだ平塚運一の版画展を見ましたが同じ海外で評価された版画のタイプが全く違います。まぁ平塚運一は評価されたのはヌードですが、天女や二菩薩釈迦十大弟子図屏風などが無かったらこの展覧会は何だと思ってしまいます。

今、国立近代美術館で開催されているピカソを超えたと言われるジャクソンポロックのあの絵の具を垂らした絵が何で2億円もするんだと思う私ですからどうも芸術は解らない。かと言って写実絵全部が素晴らしいとは思わないのですが。難しい。

文句ついでに百貨店の展覧会はどうして出展リストを作らないんだろうか、有りますかと聞けば図録はありますと言われてしまいます。図録を作る時間があるんならたった1枚の出典リストくらいすぐできると思うのに。

このお店は初めて入りました。まだ新しいお店のようです。販売チャンネルは沢山あるようでかみさんも駅ビルで買ったとか言っていました。

百貨店をメインに行くと地下のお店にどうしても目が行ってしまいます。目的を果たせば帰途に着いてしまい中々周りを散策をしません。今は知らない所を折角行ったのでぶらぶら歩きます。

目標販売額は660億円、その内88億円が災害復興支援金として青森、岩手、宮城、福島、茨城、栃木、千葉、長野の各県と仙台市、千葉市に配布される予定だそうです。

発売当日はテレビで前日から並んでいる人など話題にしていました。昨日たまたま銀座に居たんですが有名な西銀座チャンスセンターは長蛇の列になっていました。良く解らないのですが此処では昨年3億円が3本、2等と合わせて11億円が此処から出たそうです。

多分2時間も待って買う1番窓口や2,3,5番窓口も今まで当った販売窓口だったんでしょうか。沢山売ればそれは当たりが出るでしょうし確率ではないような気がしますがやはり夢を買うために少しでも縁起の良い窓口から買いたいんでしょうか。ビニール袋一杯に買っている人もいます、一体幾ら買ったんでしょうか。

私も普段なら間違いなく買いませんが、震災復興支援と言う文字が気になります。でも昨年精一杯寄付しました。そして少しになりますがこれからもと考えています。悩みは復興支援をするなら序でに自分の夢もと厭らしい考えがあるからです。

45%位が還元金で多分経費などを引けば12,3%が支援金になるんでしょうか、9000円で1200円位ですか、さて丸丸が良いのか一攫千金も楽しむか難しい?

千葉は東京近郊では春が一番早く来るイメージがあります。菜の花が一面に咲くお花畑、マザー牧場、養老渓谷、城下町大多喜、大原、勝浦、千倉、鴨川、館山など海岸線は水族館や美味しい海の幸が食べられます。

特急列車は特急券を購入すれば乗れ、各地のキャラクターがラッピンされた特急列車が走っています。

さて利用料金ですが何と大人1800円、子供900円です。小湊鉄道一日乗り放題が1700円、いすみ鉄道1日乗り放題が1000円ですからこの乗り継ぎだけで楽に元が取れてしまいます。

http://www.jrchiba.jp/event/campaign/pdf/pawasuma.pdf

深川資料館では企画展として「広重の旅と名所絵」を今年10月まで広重の作画姿勢などを検証しながらの展示会を長期開催しています。(浮世絵は少なくコピーです。)しっかり研究された展示ですので此処で浮世絵を見てきた纏めとして広重を考えました。

まず、歌川広重は寛政9年定火消同心の子として、親は若くして亡くなり家業を継ぎます。その傍ら歌川豊広に入門して師の「広」と自分の名前重右衛門の「重」をとって広重と言う画号になります。

27歳で専業の画工になり文政13年斉号を一幽斉と改め「東都名所」を大判横絵十枚揃えで舶来の化学染料のベロ藍を使い遠近感を持たせた手法で新しい浮世絵として世に出していきます。(私の今月の絵で)

当時の浮世絵は役者絵、芸者などの美人画などが主流でした。東都名所から出世作になる「東海道五十三次」の当時としては55枚の揃い物が大あたりをします。

その風景画ですが実景実写でなく意図的に様々な改変が加えられています。同じように北斎もそうですが実際に歩いて居なく「江戸名所図会」などの色々な出版されている「名所図会」を写しているのではという疑惑があります。

広重の作画姿勢になりますがまず①自分が書きたくて書いたものである。版元と言われる出版に対してお金を出している人の意向。②旅に憧れる人々の抱く土地のイメージ、風土気候、食べ物、名所旧跡など購買者の意向に沿うように興味が湧くような形に描いています。

広重の現在解っている旅日記は①甲州行日記②甲州日記写生帳③狩野山行日記④房総行日記です。またスケッチ帳もあります。江戸名所写生帖、大英博物館に所蔵されている中山道のスケッチ帖などが解っているものだそうです。

広重はそのスケッチを何度も利用したり、全く違う構図にしたもの、名所図会などを種本にしただろうと思われる構図など色々あります。広重が東海道を実際に歩いたかは不明ですが大英博物館のスケッチ帖から推定すると往路の中山道との合流地点の草津から京都まで、帰路の名古屋から江戸までは解っています。

広重は江戸名所関係だけで1000枚以上書いています。また東海道を主題にした東海道物も20種類以上制作しています。ですから同じ構図だけでなく東海道名所図会や人気の東海道中膝栗毛などの構図やモチーフを参照している。四条派や中国絵画の影響、作品の季節・時間・天候などの演出を組み込むなどをしています。

また街道物が受けた背景としては東海道が整備され庶民も近隣の大山、江ノ島、鎌倉などの旅、富士山、伊勢参りなど講による代表者の旅が盛んに行われて庶民が旅に憧れていた。

十返舎一九の東海道中膝栗毛の大ヒットなどが背景にあり東海道中膝栗毛の出版から30年位経ってから広重の東海道五十三次が出版し版木が壊れる位の大ヒットになります。

重なりますが版元の意向、購買者の期待に沿うため手前を大きく過大に描き遠近法を用いたり実際とは違う俯瞰的に描いたり広重の絵画姿勢も他の作者との差別的描いていたのかもしれません。

東海道中膝栗毛

東海道中膝栗毛

十返舎一九の江戸時代後期を代表する滑稽本、1802年に初編刊行されました。膝栗毛は膝を栗毛の馬になぞらえた言葉で徒歩旅行をさします。

旅人は弥次喜多と言われる栃面屋弥次郎兵衛と喜多八で伊勢参宮と京都、大阪見物に旅に出ます。日本橋から旅立ち道中面白おかしく兄弟になったり手代になったり宿場宿場で面白おかしく珍道中を繰り広げます。

江戸時代最大の大ヒット作となり明治時代まで増刷を繰り返します。また好評の為中国、四国、中山道などを旅する続編も刊行されています。今で言えばテレビドラマ水戸黄門のようです。

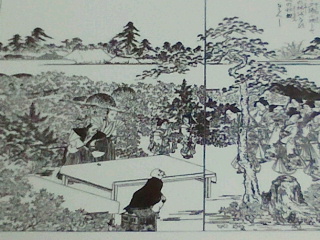

東海道名所図会

東海道名所図会

江戸時代になると東海道も整備され人々の移動が容易になり庶民も様々な旅に出たりその土地土地に関心が集まります。そこで具体的な詳細な挿絵が挿入された名所図会が発行されます。寛政9年現地取材をしたこの本が出版されます。斎藤月岑親子三代で7巻20冊で鳥瞰図を用いた地誌紀行本で長谷川雪旦の挿絵が有名です。また多くの名所図会が刊行されています。

深川江戸資料館HP http://www.kcf.or.jp/fukagawa/event_detail_030100600101.html

まず、歌川広重は寛政9年定火消同心の子として、親は若くして亡くなり家業を継ぎます。その傍ら歌川豊広に入門して師の「広」と自分の名前重右衛門の「重」をとって広重と言う画号になります。

27歳で専業の画工になり文政13年斉号を一幽斉と改め「東都名所」を大判横絵十枚揃えで舶来の化学染料のベロ藍を使い遠近感を持たせた手法で新しい浮世絵として世に出していきます。(私の今月の絵で)

当時の浮世絵は役者絵、芸者などの美人画などが主流でした。東都名所から出世作になる「東海道五十三次」の当時としては55枚の揃い物が大あたりをします。

その風景画ですが実景実写でなく意図的に様々な改変が加えられています。同じように北斎もそうですが実際に歩いて居なく「江戸名所図会」などの色々な出版されている「名所図会」を写しているのではという疑惑があります。

広重の作画姿勢になりますがまず①自分が書きたくて書いたものである。版元と言われる出版に対してお金を出している人の意向。②旅に憧れる人々の抱く土地のイメージ、風土気候、食べ物、名所旧跡など購買者の意向に沿うように興味が湧くような形に描いています。

広重の現在解っている旅日記は①甲州行日記②甲州日記写生帳③狩野山行日記④房総行日記です。またスケッチ帳もあります。江戸名所写生帖、大英博物館に所蔵されている中山道のスケッチ帖などが解っているものだそうです。

広重はそのスケッチを何度も利用したり、全く違う構図にしたもの、名所図会などを種本にしただろうと思われる構図など色々あります。広重が東海道を実際に歩いたかは不明ですが大英博物館のスケッチ帖から推定すると往路の中山道との合流地点の草津から京都まで、帰路の名古屋から江戸までは解っています。

広重は江戸名所関係だけで1000枚以上書いています。また東海道を主題にした東海道物も20種類以上制作しています。ですから同じ構図だけでなく東海道名所図会や人気の東海道中膝栗毛などの構図やモチーフを参照している。四条派や中国絵画の影響、作品の季節・時間・天候などの演出を組み込むなどをしています。

また街道物が受けた背景としては東海道が整備され庶民も近隣の大山、江ノ島、鎌倉などの旅、富士山、伊勢参りなど講による代表者の旅が盛んに行われて庶民が旅に憧れていた。

十返舎一九の東海道中膝栗毛の大ヒットなどが背景にあり東海道中膝栗毛の出版から30年位経ってから広重の東海道五十三次が出版し版木が壊れる位の大ヒットになります。

重なりますが版元の意向、購買者の期待に沿うため手前を大きく過大に描き遠近法を用いたり実際とは違う俯瞰的に描いたり広重の絵画姿勢も他の作者との差別的描いていたのかもしれません。

十返舎一九の江戸時代後期を代表する滑稽本、1802年に初編刊行されました。膝栗毛は膝を栗毛の馬になぞらえた言葉で徒歩旅行をさします。

旅人は弥次喜多と言われる栃面屋弥次郎兵衛と喜多八で伊勢参宮と京都、大阪見物に旅に出ます。日本橋から旅立ち道中面白おかしく兄弟になったり手代になったり宿場宿場で面白おかしく珍道中を繰り広げます。

江戸時代最大の大ヒット作となり明治時代まで増刷を繰り返します。また好評の為中国、四国、中山道などを旅する続編も刊行されています。今で言えばテレビドラマ水戸黄門のようです。

江戸時代になると東海道も整備され人々の移動が容易になり庶民も様々な旅に出たりその土地土地に関心が集まります。そこで具体的な詳細な挿絵が挿入された名所図会が発行されます。寛政9年現地取材をしたこの本が出版されます。斎藤月岑親子三代で7巻20冊で鳥瞰図を用いた地誌紀行本で長谷川雪旦の挿絵が有名です。また多くの名所図会が刊行されています。

深川江戸資料館HP http://www.kcf.or.jp/fukagawa/event_detail_030100600101.html

カレンダー

| 10 | 2025/11 | 12 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | ||||||

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

| 30 |

カウンター

カテゴリー

最新コメント

最新記事

(04/17)

(04/17)

(04/16)

(04/15)

(04/14)

(04/13)

(04/12)

(04/11)

(04/10)

(04/09)

(04/09)

(04/08)

(04/07)

(04/06)

(04/05)

(04/05)

(04/04)

(04/04)

(04/03)

(04/03)

(04/02)

(04/01)

(03/31)

(03/30)

(03/30)

プロフィール

HN:

パパリン

性別:

男性

趣味:

なんでも収集

ブログ内検索

アーカイブ

アクセス解析